刘佑局专访:艺术的“明规则”与“暗规则”

刘佑局专访:艺术的“明规则”与“暗规则”

记:刘先生好,去年有位云记者釆访您,谈到了您在西方艺术殿堂办画展,是怎么“活动”进去的,记得您当时只是说了一句,“我很不喜欢这种中国式思维”。今天我又重新提起这个话题,您不会不高兴吧?

刘:画家举办画展,是天经地义的事,也是一个艺术家在什么样的学术层面“活动”问题,西方的艺术大师没有一个不经过“学术考验”而成为艺术大师的!这个“学术考验”的场所就是艺术展馆,什么样的展馆,展出什么人的作品,体现了展馆与艺术家“学术互动”的关系。纽约现代艺术馆,法国蓬皮杜艺术中心,英国泰特现代艺术馆为什么能成为世界当代最有影响力的“三大展馆”。因为,他们把门槛设置好以后,就严格按照“明规则”运行。这些展馆除收藏历史上有定论的艺术大师的作品作为固定展示以外,对在世艺术家作品展览和收藏都有十分严格的标准。这些展馆馆都有高水平的专家团队,对展览作品艺术质量的把关严之又严,为什么全世界的艺术家都想去这些展馆做展览,因为一旦进去,这个艺术家就获得了极高艺术定位,他的作品就有可能价值连城。

记:卢浮宫,大英博物馆,大都会博物馆被称为世界最著名的三大博物馆,而中国的故宫为什么没有这么高的地位?

刘:欧洲文艺复兴以后,西方艺术大师的作品几乎都被卢浮宫所收藏,欧洲文艺复兴旗手达芬奇的最著名作品蒙娜丽莎就珍藏在卢浮宫,卢浮宫艺术品的藏量和质量被称为半部“西方美术史”,欧洲的许多美术院校都设有“卢浮宫美术史”专业,大英博物馆和大都会博物馆其艺术品和古文物的综合藏量,是世界任何博物馆所无法匹敌的,可以说这三大博物馆“珍藏”了人类的整个“文明”史。北京的故宫博物院,其历史虽然也算久远,但从艺术珍藏的角度它似乎不够专,作为中国明清二代的皇宫,它使人看到了皇权时代令人胆颤心惊的“活缩影”。

记:不仅从古典到当代中国为什么没有“诞生”似欧洲这么有影的的艺术馆?

刘:这与人类的发展史和文明史有极大的关系,我们的祖先直至今天,可能对“眼前利益”考虑得多一点。一个国家其“历史文化体系”的建立,必须遵循“一以贯之”的持久性,才能形成深厚的文化积淀。远的不说,我国的某时期对古文物的破坏是前所未有的,谁成了“毁古”的千古罪人,历史自然会作出结论,所以我们非常同意巴金先生建“某某时期博物馆”的提议,以“立此存照”,时时警醒后人。

解放后,我国建了许多美术馆,但这些美术馆几乎没有建立健全的“艺术制度”,更不尊重艺术规律,即使设有相应的学术门坎,但在“暗规则”的运作下,常常被权力,金钱,关系所破。有的美术馆为了生存几乎成了“文化青楼”,有钱就可“登斯楼也”!

建立一个尊重学术的“文化制度”,比建一个金碧辉煌的“文化设施”更重要!

只可惜,这些又由谁来实施呢?

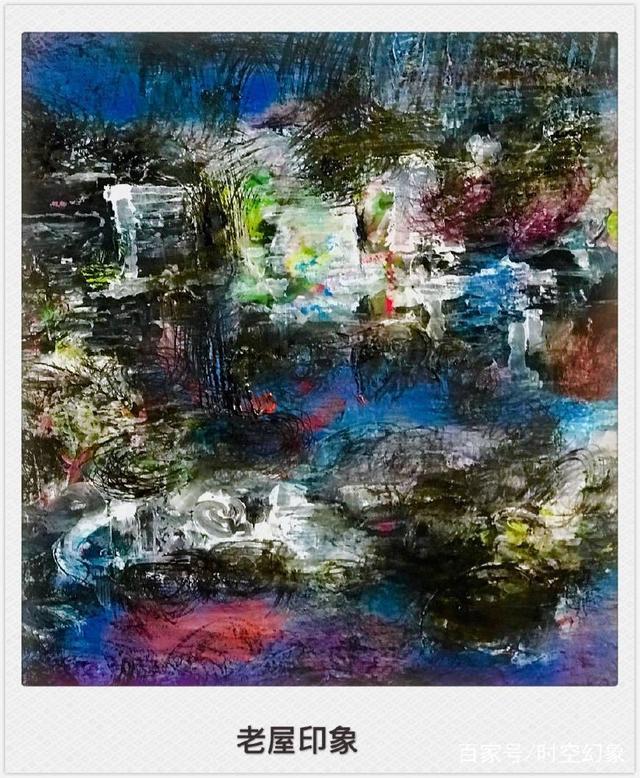

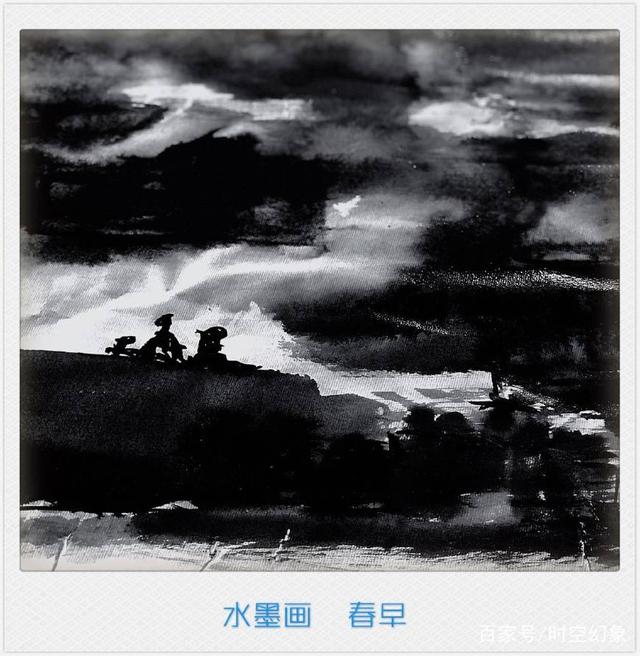

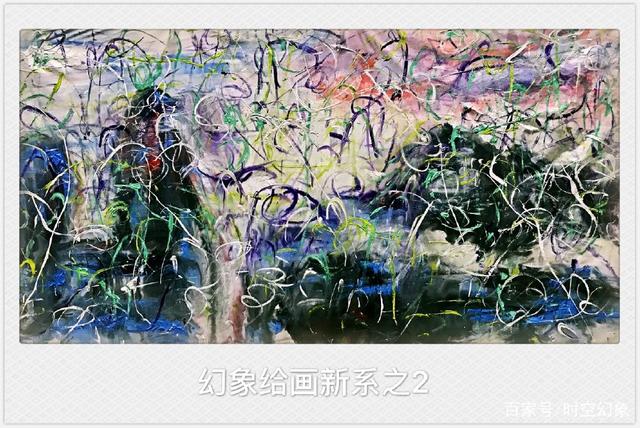

刘佑局作品鉴赏